Cette stratégie d’influence s’appuie sur un soft power particulièrement efficace, initié par l’ancien ministre des Affaires étrangères puis Premier ministre, Ahmet Davutoglu. Elle illustre la volonté de devenir un leader intellectuel et culturel du monde turc, du monde arabe et peut-être du monde africain, en s’appuyant sur une culture musulmane partagée, une mémoire magnifiée de l’Empire ottoman et un rejet du modèle occidental. Elle est portée par des initiatives extrêmement variées mais cohérentes telles que les séries télévisées qui ont un succès inégalé dans le monde arabe ; l’agence turque de coopération et de coordination Tika, troisième pourvoyeuse mondiale d’aide au développement ; la compagnie aérienne Turkish Airlines qui dessert plus de 250 destinations internationales ; ou la construction de mosquées par la Diyanet, l’Autorité religieuse du gouvernement turc. Tout converge pour développer l’image d’une Turquie rassembleuse et protectrice des populations musulmanes « maltraitées » par les Européens.

Un jeu de puissance subtil avec ses partenaires

Le premier d’entre eux est bien entendu les États-Unis, allié tutélaire jusqu’au début des années 2000, lorsque Erdoğan a entamé sa politique d’émancipation. La partie n’était pas facile, en raison notamment d’une dépendance importante en termes de capacités militaires et du soutien politique que les États-Unis accordaient à la Turquie dans les Balkans, en Méditerranée orientale, en mer Noire et pour son adhésion à l’UE. Le refus de l’invasion de l’Irak en 2003 par l’armée américaine à partir de son territoire constitue le premier véritable accroc, motivé autant par une préoccupation à l’égard des Kurdes que d’une solidarité musulmane vis-à-vis d’une guerre perçue comme occidentale.

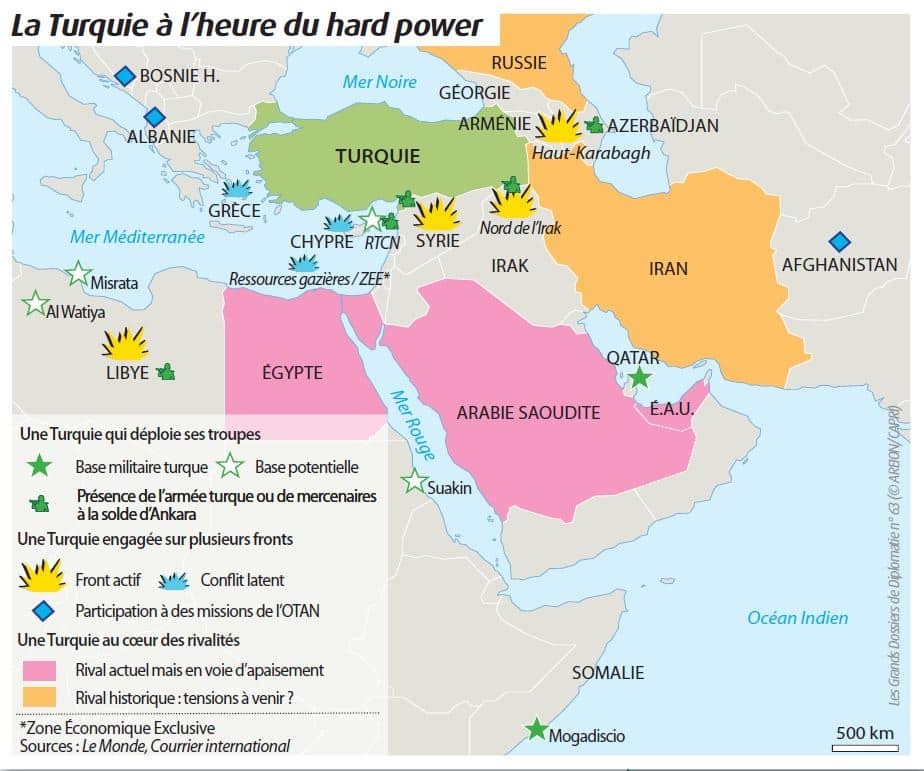

Barack Obama, par sa politique de désengagement et son soutien à l’islam politique et Donald Trump par son indifférence vis-à-vis des dérives autoritaires de Erdoğan ont paradoxalement favorisé la politique d’éloignement de celui-ci. Opposition à Israël, durcissement de la politique antikurde, soutien aux groupes islamistes en Syrie, rapprochement avec l’Iran et proximité croissante avec la Russie — qu’illustre l’achat de missiles anti-aériens S400 —, sont autant de démonstrations d’une politique qui s’autonomise, en dépit des représailles économiques et diplomatiques américaines. Mais la Turquie utilise sa marge de manœuvre : d’une part elle connait la valeur de son positionnement stratégique pour l’OTAN en tant que verrou de la mer Noire face aux Russes et poste avancé vers le Moyen-Orient face aux Iraniens, et d’autre part elle sait montrer patte blanche quand elle le sent nécessaire, comme elle le montre avec son soutien récent à l’Ukraine ou le maintien de militaires en Afghanistan après le départ de l’OTAN, destinés à amadouer Joe Biden.

Le rapprochement opéré avec la Russie, menace séculaire, est encore plus révélateur du bouleversement géopolitique à l’œuvre. Les opportunités économiques, en particulier en matière de transit de gaz russe vers l’Europe, la lutte contre les terrorismes caucasien et kurde et le ressentiment antioccidental qui trouve une matérialisation dans le concept d’eurasisme, structurent cette relation qui s’appuie sur une proximité personnelle entre les deux leaders autocratiques, revanchards et révisionnistes. Cette coopération fonctionne bien, comme l’a démontré la résolution de la crise liée à la destruction en 2015 d’un chasseur russe Su-24 par des F16 de l’armée de l’air turque. Les coopérations dans la gestion des guerres en Syrie et au Haut-Karabagh en sont également des matérialisations : dans les deux cas, les accords (processus tripartite Russie-Turquie-Iran d’Astana de 2017 et traité Russie-Arménie-Azerbaïdjan de fin d’hostilités de 2020) préservent à la fois le rôle prépondérant de la Russie et les enjeux de sécurité de la Turquie à ses frontières. Mais ce rapprochement a ses limites, car les objectifs fondamentaux des deux puissances ne convergent pas totalement : le contrôle de la mer Noire, la perception de la menace islamique, les relations avec les autocrates régionaux (Bachar el-Assad, Abdel Fattah al-Sissi, Mohammed ben Salmane), la concurrence en Libye, au Soudan, au Sahel et en Afrique sub-saharienne et les oppositions balkaniques sont autant de motifs de rivalités, qui resteront néanmoins sous contrôle dans une diplomatie du grand écart qui convient aux deux pays.

La Chine, autre puissance révisionniste à la recherche de têtes de pont pour ses nouvelles routes de la soie (BRI) et de ressources minières, est un partenaire potentiel important pour la Turquie, dont elle est devenue le premier fournisseur. La tentative d’Erdoğan d’acquérir des missiles antiaériens chinois en 2013 avait matérialisé l’attrait que représente cette nouvelle superpuissance alternative qui s’intègre bien dans le concept eurasiste d’Ankara. Mais le traitement des Ouïghours, musulmans turcophones martyrisés par Pékin, la concurrence entre les deux pays dans leur politique d’influence dans le Caucase et en Afrique, le désir chinois de ménager les concurrents régionaux d’Ankara (monarchies du Golfe, Égypte, Grèce) et la politique de plus en plus ouvertement antichinoise de Joe Biden limitent ce rapprochement.

Les relations avec l’Iran participent de la même tendance anti-occidentale, renforcée par le choix commun de l’islam politique comme mode de gouvernement. L’approvisionnement en gaz iranien, la collaboration sur la question kurde, le contournement des sanctions liées au programme nucléaire, l’opposition à Israël et à l’Arabie saoudite et le rapprochement dans le cadre du processus d’Astana sont des axes concrets de coopération. Ils restent cependant contraints par des intérêts divergents qui concernent la perception iranienne de la menace posée par l’Azerbaïdjan, le soutien de Téhéran au pouvoir syrien et au Hezbollah libanais et bien sûr le partenaire américain.

La politique arabe d’Erdoğan doit elle aussi s’adapter à un environnement complexe. Son ambition hégémonique sur le monde sunnite suscite naturellement l’opposition de l’Arabie saoudite, renforcée par l’instrumentalisation turque de l’assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul par les services secrets de Riyad, et également celle de l’Égypte, concurrent naturel pour la domination en Méditerranée orientale, renforcée quant à elle par le soutien d’Ankara à l’ennemi mortel du maréchal Sissi que représente le mouvement des Frères musulmans. Cette proximité entre l’AKP et les réseaux fréristes est d’ailleurs déterminante dans le positionnement de la Turquie dans la région : elle permet à Ankara de bénéficier du soutien financier massif du Qatar et d’intervenir auprès des gouvernements sympathisants à Tripoli et à Tunis par exemple, mais elle lui assure en retour l’hostilité des pouvoirs qui considèrent cette mouvance comme particulièrement dangereuse, à Riyad, à Abu Dhabi, au Caire ou à Benghazi.

L’UE à l’intersection des enjeux de la stratégie turque

L’Europe est la seule puissance absente de ce jeu de pouvoir régional. Dans ces entrelacs de contraintes et d’opportunités, l’UE est probablement l’espace de manœuvre le plus ouvert pour Erdoğan. Le manque d’intérêt pour le flanc sud, les rivalités entre les puissances européennes de la Méditerranée, le manque de lucidité face au retour des rapports de forces, la mauvaise conscience post-coloniale et le court-termisme économique empêchent l’UE de structurer une stratégie qui prenne en compte les multiples enjeux de cette zone particulièrement sensible, et en particulier ceux liés à la politique turque. Alors qu’elle dispose de tous les outils pour répondre aux rapports de force suscités par Ankara (premier partenaire commercial, supériorité militaire, réseaux diplomatiques et d’influences variés), l’Europe est comme pétrifiée face à la mise en place méthodique de tous les leviers qui permettront de la contraindre : leviers migratoire (via les Balkans et la Libye), énergétique (via les approvisionnements gaziers) et sécuritaire (via les réseaux islamistes et les diasporas). Le risque existe qu’elle se retrouve impuissante face à une prise de contrôle des zones économiques exclusives chypriotes et grecques, à une annexion du Nord de Chypre, à une déstabilisation du Sahel et des Balkans et à des chantages migratoires.

La Turquie a ainsi développé une nouvelle géopolitique à la fois ambitieuse, cohérente et décomplexée. Sa mise en œuvre alterne brutalité, subtilité et souplesse, démontrant la vision de long terme, le pragmatisme et la capacité d’adaptation de son président, qui sait reculer en face d’une opposition pour mieux tenter de rebondir. Cette posture, tellement en phase avec le nouvel ordre mondial, impose aux Européens une nouvelle grammaire stratégique qu’elle doit s’approprier pour ne pas être marginalisée.

Légende de la photo en première page : Le 21 octobre 2019, à Lausanne, le président turc Recep Tayyip Erdoğan déclarait : « Nous sommes les héritiers d’un État de 22 millions de km2 à l’échelle mondiale. À Lausanne, ils ont été réduits à 780 000 km2. Lausanne n’est pas un texte sacré. (…) Les équilibres de la guerre froide s’effondrent. Mais ils essaient de nous enfermer à Lausanne. » Revendiquant l’héritage impérial ottoman, la conversion de Sainte-Sophie en mosquée le jour anniversaire du traité de Lausanne illustre les séquelles du passé et la volonté de rayonner à nouveau sur tous les fronts : militaire, diplomatique, économique et culturel. (© Shutterstock)